紙張作為主要的書寫載體在人類文明發(fā)展進程中發(fā)揮重要的作用,大量保留至今的古籍、手稿和書畫等文物具有珍貴的藝術,、科學等價值,。然目前我國大量的竹紙文物已產(chǎn)生嚴重的老化糟朽問題,亟待保護,。中國科大科技史與科技考古系手工紙研究組與合肥微尺度物質科學國家研究中心熱分析技術研究團隊合作,長期開展竹紙文物保護的理論研究,在制作技藝對竹紙老化的內在影響,、竹紙的老化行為機制以及老化程度的微損評估等方面進行了深入系統(tǒng)地研究,相關成果已發(fā)表在材料導報,、科學通報等知名核心期刊上(論文鏈接:https://doi.org/10.1360/TB-2022-0360,;https://doi.org/10.11896/cldb.21040180)。

由于紙張纖維含有豐富的親水基團,,對水分等極性溶劑具有較強的親和力,。在長期的自然存放過程中,紙張與空氣中的水分不斷發(fā)生作用,,對文物的壽命產(chǎn)生嚴重影響,。近日,中國科大手工紙研究組對不同老化模式下傳統(tǒng)手工竹紙的吸濕行為特性進行深入研究,,研究成果以“Investigating the moisture sorption behavior of naturally and artificially aged bamboo paper with multi-analytical techniques”為標題發(fā)表在《Journal of Cultural Heritage》上,,該期刊為SCI與A&HCI雙收錄期刊,國際文化遺產(chǎn)保護領域知名期刊,。

該工作首次利用動態(tài)水蒸汽吸附方法(DVS)研究了自然老化與人工老化竹紙的水分吸附行為,,基于Guggenheim-Anderson-deBoer(GAB)與Hailwood-Horrobin (H-H)等溫吸附模型探討老化竹紙的水分吸附特性的變化規(guī)律,并通過相關檢測方法分析老化竹紙的微觀結構狀態(tài),,闡明其吸濕性質變化的內在機理,,為探討竹紙類文物的最佳保存濕度條件以及制定科學合理的保護修復方案提供理論依據(jù)。

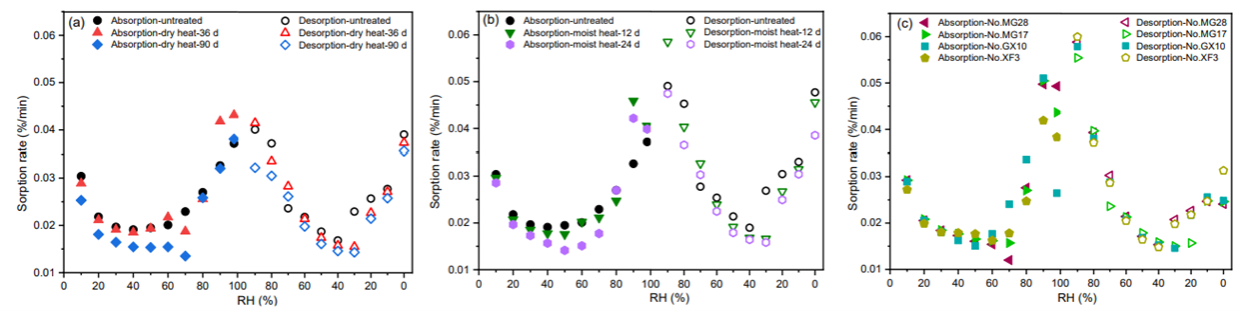

圖一 未老化及不同老化模式下竹紙的吸濕與解吸速率.(a)干熱老化;(b)濕熱老化;(c)自然老化

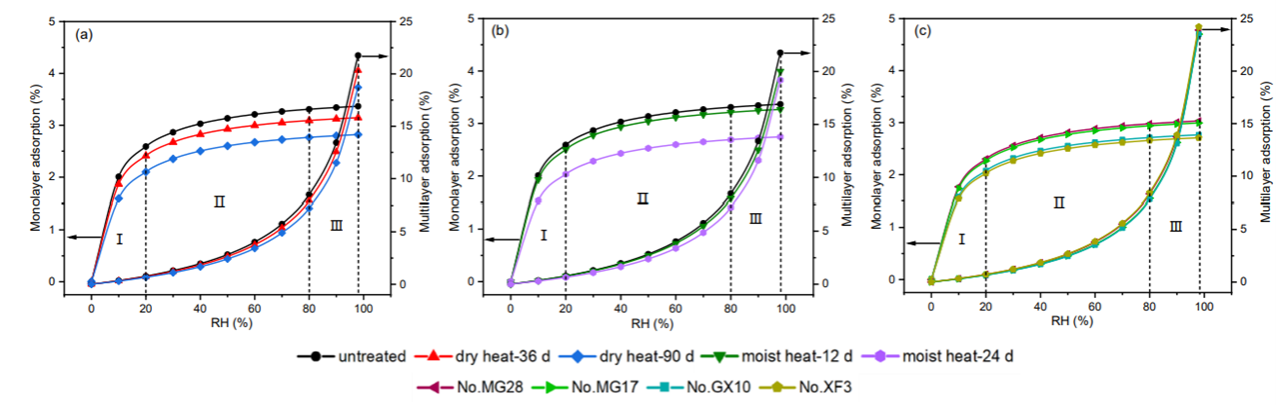

圖二 未老化及不同老化模式下竹紙在等溫吸附過程中單層和多層吸附的水含量. (a)干熱老化;(b)濕熱老化;(c)自然老化

圖三 不同竹紙的SEM圖像. (a) untreated;(b) dry heat-90 d;(c) moist heat-24 d;(d) No.XF3

研究結果表明,,老化作用并未改變竹紙的水分吸附機制,,但在老化過程中竹紙內部羥基等親水基團的相對含量下降,造成紙張表面的有效吸附位點減少,從而影響其單層吸附和多層吸附能力,。此外,,老化竹紙的物理結構遭受破壞,一定程度上影響了紙張的毛細吸附能力,。由于自然老化竹紙的纖維破裂程度較大,,產(chǎn)生新的孔隙結構是其毛細吸附能力高于未老化和人工老化樣品的重要原因。根據(jù)竹紙吸濕-解吸最低速率的濕度范圍(40~50% RH),,及其單分子層飽和吸附的對應濕度(50% RH),,竹紙類文物的儲存濕度條件應控制在50% RH附近,有助于保持紙張的穩(wěn)定性,。

該項研究由中國科學技術大學科技史與科技考古系陳彪副教授與合肥微尺度物質科學國家研究中心丁延偉教授級高級工程師聯(lián)合研究團隊合作完成,。博士研究生譚靜為第一作者,陳彪副教授與丁延偉教授級高級工程師為論文的共同通訊作者,。本研究得到國家自然科學基金,、科學技術部國家重點研發(fā)計劃、安徽省高等學校省級質量工程項目重點項目等支持,。

論文連接:https://doi.org/10.1016/j.culher.2023.03.004

(科技史與科技考古系,、科研部)