近日,,中國科學技術大學雷久侯教授,、祝寶友教授和劉非凡副教授團隊在云頂放電產(chǎn)生機理方面取得新認識。團隊基于自主研制的地基閃電觀測陣列,,發(fā)現(xiàn)云頂放電存在極性競爭關系,,提出了主導云頂放電產(chǎn)生的新概念模型。相關研究成果以“Polarity transitions of narrow bipolar eventsin thundercloud tops reaching the lower stratosphere”為題發(fā)表于國際著名學術期刊《自然·通訊》[Nat. Commun,,2024],。

云頂放電是一類發(fā)生在穿透性過沖云頂附近的藍色放電現(xiàn)象,作為對流層雷暴向平流層及中高層大氣物質(zhì)和能量注入重要一環(huán),,這類放電可以直接改變平流層區(qū)域的氮氧化物和臭氧等溫室氣體含量,,間接影響地球大氣中長波紅外輻射的收支平衡,最新研究表明這類放電能在低電離層80-90千米高度誘發(fā)大尺度光學擾動現(xiàn)象(圖1),。因此,,探究其產(chǎn)生機理對認識雷暴在圈層耦合中所扮演的角色具有重要意義。

圖1 云頂放電誘發(fā)大尺度低電離層擾動示意圖

傳統(tǒng)理論模式認為,,云頂放電是由普通閃電誘發(fā)的云內(nèi)電荷不平衡所導致,。然而,由于受到云層遮擋和嚴重的瑞利散射,,學術界對該類放電事件的觀測研究還相當不充分,,關于其始發(fā)閃電源及產(chǎn)生機理尚存在較大爭議,引發(fā)學術界廣泛關注,。為此,,歐空局ESA和美國宇航局NASA相繼在國際空間站和地球同步靜止衛(wèi)星上搭載光譜和射頻探測器,開展針對雷暴云頂放電的連續(xù)成像和多譜段觀測試驗,,同時期望聯(lián)合地基閃電觀測陣列,,探究其始發(fā)機理以及對中高層大氣的影響。研究團隊圍繞云頂放電產(chǎn)生機理及其圈層耦合效應,,開展了系統(tǒng)性研究工作, 在國際上首次發(fā)現(xiàn)了云頂放電和一類具有明顯低電離層反射對的雙極性窄脈沖NBE事件物理同源,,提出了基于電學信號遙感云頂放電的新思路 [GRL,,2018;Nat. Commun,,2021],,為進一步揭示云頂放電產(chǎn)生機理提供了可能。

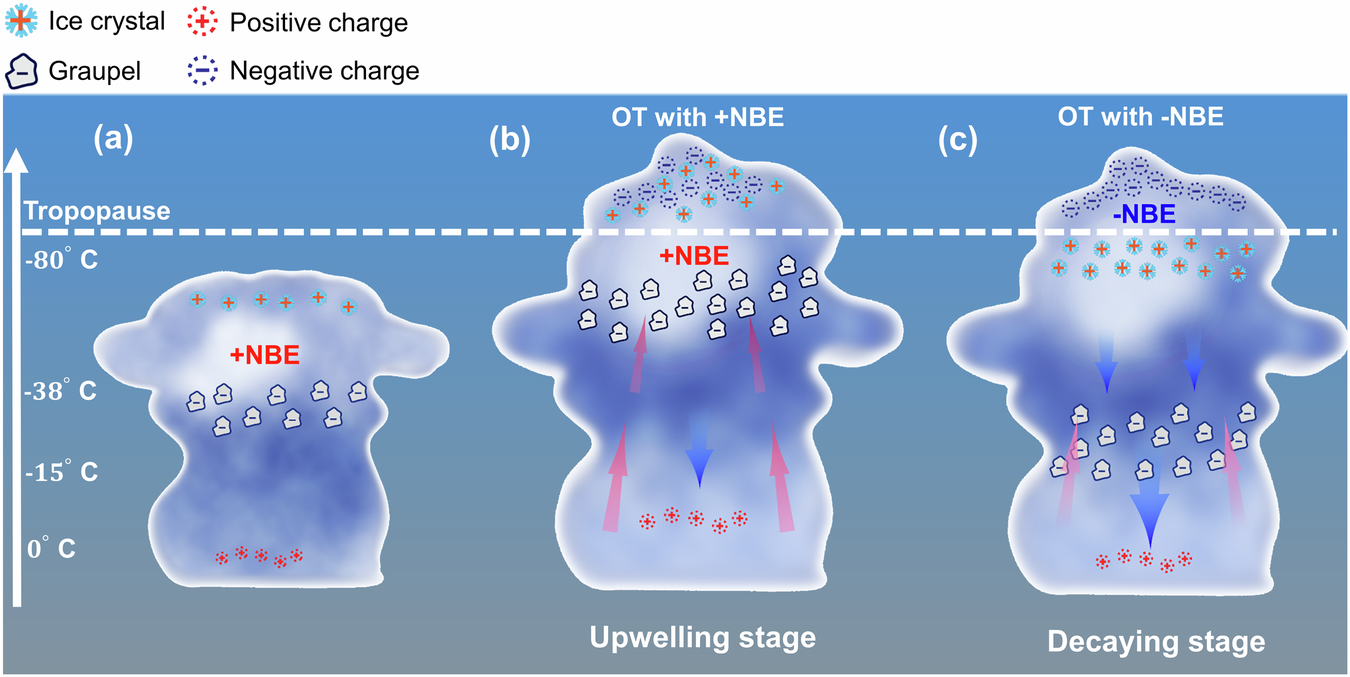

近期,,研究團隊基于自主研制的新一代地基閃電觀測平臺, 利用閃電低頻信號通過電離層反射的信息,,觀測到臺風登陸期間發(fā)生在外雨帶云頂?shù)腘BE爆發(fā)現(xiàn)象,首次發(fā)現(xiàn)云頂不同極性NBE之間表現(xiàn)出很強的“競爭性”關系,。對表征云內(nèi)對流發(fā)展的雷達資料進行分析,,結(jié)果表明,過沖云中對流發(fā)展階段對云頂放電的產(chǎn)生起到主導作用,,表現(xiàn)為爆發(fā)性正NBE總是發(fā)生在過沖云的對流抬升階段,,而云頂負NBE通常爆發(fā)性產(chǎn)生在過沖云的對流下沉階段,并總伴隨著平流層“云上卷云”的形成,。進而,,研究團隊從云內(nèi)對流發(fā)展的角度出發(fā),提出了對流強度主導云頂放電產(chǎn)生的新概念模型,,即對流抬升程度所調(diào)制的不同電荷層高度變化主導了云頂放電的產(chǎn)生(圖2),。

該研究成果為云頂放電的產(chǎn)生機理提供了一種新視角,為后續(xù)評估云頂放電的全球發(fā)生率及其導致的平流層化學擾動提供了可能,,為進一步探究云頂放電對中高層大氣和低電離層影響奠定了基礎,。

圖2 對流程度所主導的云頂放電誘發(fā)機制新概念模型

論文第一作者是中國科學技術大學副教授劉非凡,通訊作者是中國科學技術大學雷久侯教授和祝寶友教授,,合作者包括中國科學技術大學陸高鵬教授,,南京氣象科技創(chuàng)新研究院呂偉濤研究員、呂凡超副研究員,,和丹麥技術大學Torsten Neubert教授團隊等,。該研究獲得了國家自然科學基金委基礎科學中心、中國科學院穩(wěn)定支持基礎研究領域青年團隊和中國氣象科學研究院專項基金等項目的資助,。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-51705-y

(地球和空間科學學院,、科研部)