近日,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)地球和空間科學(xué)學(xué)院王文忠特任教授與多位學(xué)者合作,,通過第一性原理計(jì)算與機(jī)器學(xué)習(xí)相結(jié)合的方法,,發(fā)現(xiàn)位于地球核幔邊界高速區(qū)域的超低速區(qū)是由超離子態(tài)鐵氫化物形成,,相關(guān)成果以“Superionic iron hydride shapes ultralow-velocity zones at Earth’s core–mantle boundary”為題通過直投方式發(fā)表在美國(guó)國(guó)家科學(xué)院院刊《Proceedings of the National Academy of Sciences》。

地球核幔邊界(CMB)是地球內(nèi)部成分差異最大的邊界層,,是地核與地幔物質(zhì)和能量交換的重要場(chǎng)所。近二十年的地震學(xué)研究發(fā)現(xiàn),,在CMB上方存在不同尺度的低速異常體,,如位于非洲和太平洋板塊下方的大型低剪切波速省(LLSVP),以及位于LLSVP內(nèi)部和周圍的超低速區(qū)(ULVZ),。理解這些低速異常體的特征和成因?qū)斫夂酸_吔绲膭?dòng)力學(xué)演化過程具有重要意義,。

ULVZ通常有數(shù)百公里寬,數(shù)十公里厚,,相比于周圍地幔其具有明顯的低波速和高密度特征,,因此能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定在CMB。傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為ULVZ的成因主要分為兩種:溫度異常和成分異常,。對(duì)于溫度較高的區(qū)域(如LLSVP內(nèi)部),,部分熔融可能是ULVZ的主要成因。然而,,最近的地震學(xué)研究發(fā)現(xiàn),,ULVZ不僅存在于低速區(qū)域,在一些高速區(qū)域(如俯沖板片附近或內(nèi)部)也探測(cè)到了ULVZ,,無(wú)法通過簡(jiǎn)單的部分熔融來(lái)解釋,,需要成分異常來(lái)解釋。

板片俯沖是將地表水輸送到地球深部的重要途徑,。在下地幔底部,,俯沖板片脫水與液態(tài)外核發(fā)生反應(yīng)生成FeHx,且這種物質(zhì)能夠與下地幔的主要礦物相共存,。然而,,由于缺乏對(duì)FeHx的波速、密度,、熔點(diǎn)等物理性質(zhì)的約束,,目前尚不清楚這一物質(zhì)能否是形成ULVZ的潛在成因。

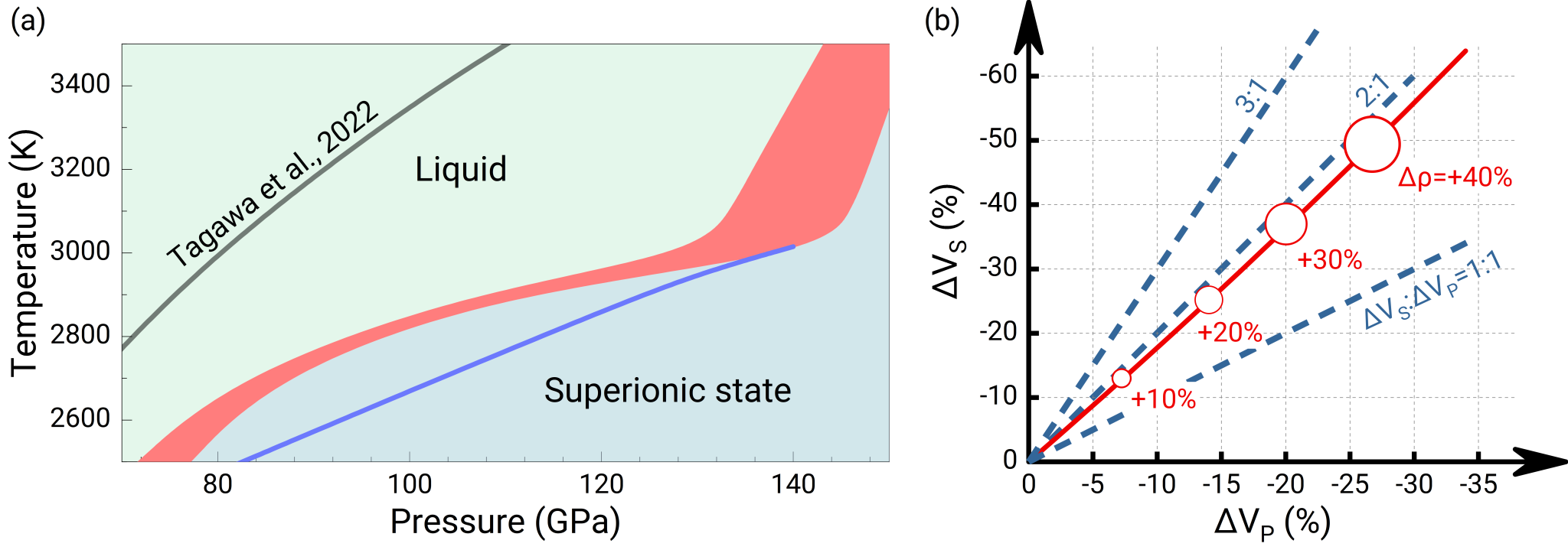

研究團(tuán)隊(duì)采用“第一性原理計(jì)算+機(jī)器學(xué)習(xí)“的方法對(duì)FeHx在核幔邊界條件下的穩(wěn)定性和熱彈性性質(zhì)開展了研究,。結(jié)果表明,,在核幔邊界的溫壓條件下,F(xiàn)eHx能夠以超離子態(tài)的形式穩(wěn)定存在(圖1a):Fe原子在其晶格平衡位置附近振動(dòng),,類似于固體,,而H原子能夠像流體一樣在晶格間擴(kuò)散。

圖1. (a) FeHx的相圖;(b)CMB條件下fcc-FeH的波速和密度特征

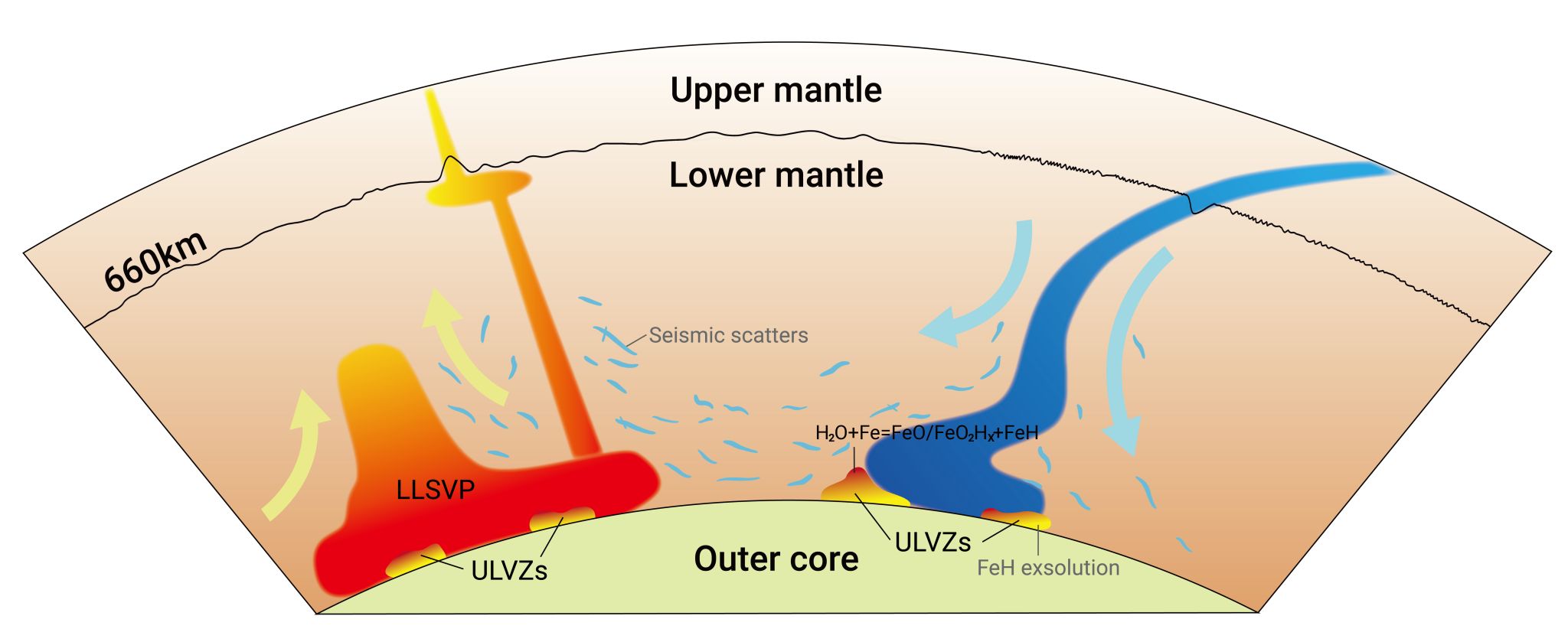

由于擴(kuò)散導(dǎo)致的剪切軟化效應(yīng),,超離子態(tài)FeHx具有極低的波速,,其VP和VS分別比正常地幔低34%和63%,,密度比正常地幔高50%(圖1b),與ULVZ的地震學(xué)特征吻合,,表明超離子態(tài)FeHx可能是ULVZ的一種重要成因,,尤其能形成在高速區(qū)內(nèi)形成的ULVZ。這種ULVZ的形成主要通過兩種機(jī)制:一方面,,俯沖板片深部脫水與鐵核反應(yīng)形成FeHx,;另一方面,俯沖板片作為較冷區(qū)域能夠促進(jìn)液態(tài)外核中的FeHx析出(圖2),。這一研究揭示了水在地球核幔邊界產(chǎn)生速度異常結(jié)構(gòu)方面發(fā)揮了重要作用,。

圖2.核幔邊界ULVZs形成過程示意圖

論文的第一單位為中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué),第一作者為博士研究生張瑜,,通訊作者為王文忠特任教授,,合作者包括中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)李云國(guó)教授和吳忠慶教授。本研究得到了國(guó)家自然科學(xué)基金和中央高?;究蒲袑m?xiàng)資金的支持,。計(jì)算工作主要在中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)的超算中心完成。

論文鏈接:https://doi.org/10.1073/pnas.2406386121

(地球和空間科學(xué)學(xué)院,、科研部)