近日,中國科大地空學(xué)院碩士研究生王思杰在導(dǎo)師黃方教授的指導(dǎo)下,和國內(nèi)外同行合作,,對(duì)Mg同位素在洋中脊巖漿系統(tǒng)中的分餾行為進(jìn)行了深入研究,,通過高精度的Mg同位素?cái)?shù)據(jù),,揭示了礦物分離結(jié)晶過程對(duì)殘余熔體Mg同位素組成的影響。研究成果以“Magnesium isotope behavior in oceanic magmatic systems: Constraints from mid-ocean ridge lavas from the East Pacific Rise”為題發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《Earth and Planetary Science Letters》上。

鎂(Mg)是地球重要的基本組成成分之一。近十年來,,雖然大洋玄武巖的Mg同位素已被廣泛應(yīng)用于理解地幔演化和殼幔物質(zhì)循環(huán),但是地幔部分熔融和礦物分離結(jié)晶對(duì)熔體Mg同位素組成的影響還不清楚,,主要原因是Mg同位素測(cè)量精度不夠高,,難以鑒別巖漿過程中微小的Mg同位素分餾。

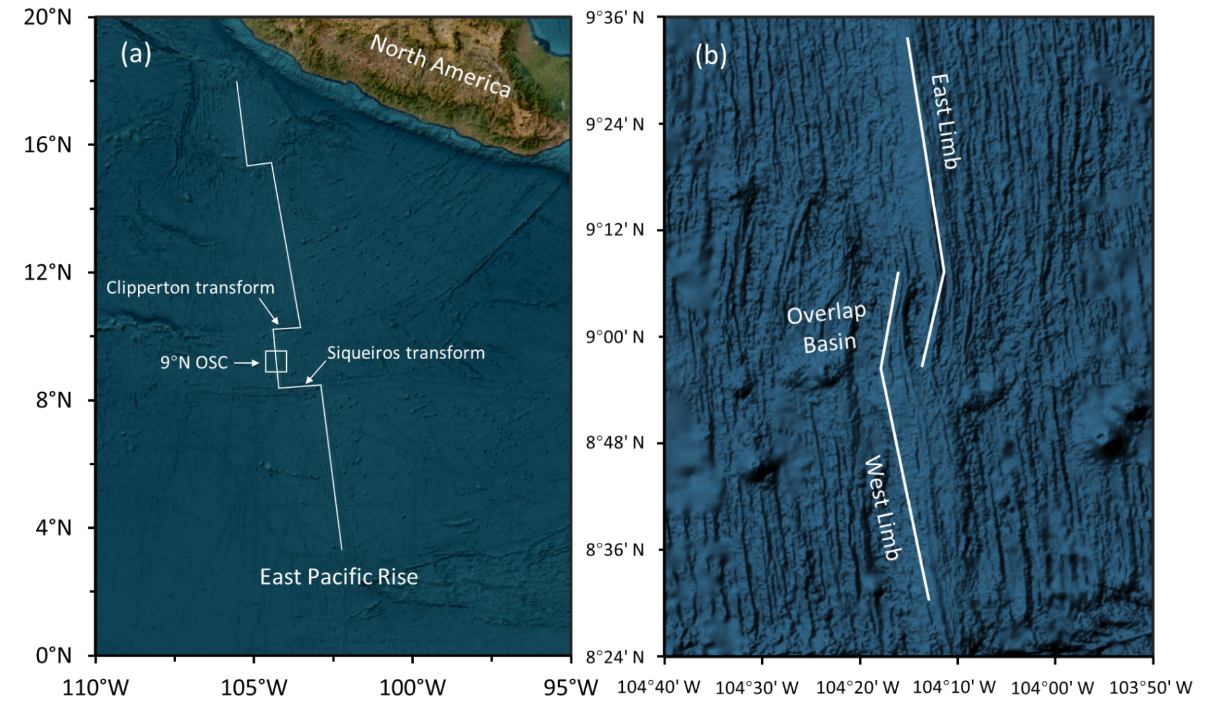

近年來黃方教授團(tuán)隊(duì)建立了基于t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)的測(cè)量方法,,目前Mg同位素的分析精度已經(jīng)優(yōu)于0.03‰,,數(shù)據(jù)質(zhì)量達(dá)到世界一流。研究團(tuán)隊(duì)測(cè)量了來自東太平洋洋隆北部(EPR, 9-10°N)和重疊擴(kuò)張中心(9°N OSC)的洋中脊巖漿巖(圖1)的Mg同位素組成,,以研究分離結(jié)晶過程中Mg同位素的分餾行為,。這些樣品包括相對(duì)原始的玄武巖到演化的英安巖,其MgO含量從8.6 wt.%變化到0.8 wt.%,,其δ26Mg從-0.27 ‰變化到-0.17 ‰, 表現(xiàn)出最初增加,、隨后持平、最后降低的趨勢(shì),。這個(gè)趨勢(shì)清楚地對(duì)應(yīng)了分離結(jié)晶的三個(gè)階段,,其主導(dǎo)礦物依次為橄欖石+斜長(zhǎng)石、單斜輝石+斜長(zhǎng)石,、鈦磁鐵礦+單斜輝石+斜長(zhǎng)石。

研究團(tuán)隊(duì)使用同位素質(zhì)量平衡模型,,估計(jì)了主要含Mg礦物橄欖石(Ol),、單斜輝石(Cpx)以及鈦磁鐵礦(Ti-Mgt)與熔體間表觀分餾系數(shù)Δ26Mgmineral-melt。模擬結(jié)果表明,,當(dāng)Δ26MgOl-melt≈-0.10 ‰,,Δ26MgCpx-melt≈0.00 ‰,以及Δ26MgTi-Mgt-melt≈0.20 ‰時(shí),,礦物結(jié)晶可以很好地解釋樣品中的Mg同位素變化(圖2),。該研究的一個(gè)重要結(jié)論是,當(dāng)使用幔源熔體的Mg同位素組成來約束其地幔源區(qū)組成時(shí),,需要考慮巖漿演化過程中分離結(jié)晶的影響,。

論文第一作者是中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)碩士研究生王思杰,,通訊作者為黃方教授,共同作者還包括中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)丁昕副研究員和康晉霆副教授,,美國佛羅里達(dá)大學(xué)M.R. Perfit教授以及美國博伊西州立大學(xué)V.D. Wanless副教授,。該研究受國家自然科學(xué)基金(42073007)資助。

圖1(a)東太平洋洋隆(EPR)北部的地理位置圖,。文中所測(cè)試的巖漿巖樣品均來自EPR 9°50′N和重疊擴(kuò)張中心(9°N OSC) (b)東太平洋洋隆(EPR)重疊擴(kuò)張中心的具體構(gòu)造圖,,包括東側(cè)的伸展分支、西側(cè)的后退分支以及被兩分支環(huán)繞的中心重疊盆地,。

圖2東太平洋洋隆(EPR)巖漿巖Mg同位素在分離結(jié)晶過程中的變化模型,。黑線顯示了在初始氧逸度為QFM和恒定壓力為1.5kbar的情況下,根據(jù)MELTS計(jì)算的結(jié)晶歷史,,完美地再現(xiàn)了東太平洋洋隆(EPR)熔巖Mg同位素變化,。標(biāo)記為藍(lán)色圓圈的樣品(樣品2746-14)經(jīng)歷鉻鐵礦的分離結(jié)晶產(chǎn)生了異常輕的Mg同位素組成。

論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X24001729

(地球和空間科學(xué)學(xué)院,、科研部)