隨著人工智能時代的到來和數(shù)字化轉型的深入發(fā)展,,對用于高速數(shù)據(jù)傳輸和高性能數(shù)據(jù)計算的半導體芯片的需求不斷增長,。其中,,以光子作為信息載體的光電集成芯片及其相關技術的潛力正不斷被挖掘和開發(fā),,凸顯出它們在突破現(xiàn)有電子系統(tǒng)技術瓶頸與極限的可能性。光電二極管作為光電集成芯片中必需的基本元件,,已被廣泛應用于發(fā)光二極管(LED),、激光器、探測器等,。然而,,無論是作為發(fā)光單元還是探測單元的光電二極管,均需配置相應的外部驅動電路來實現(xiàn)電信號和光信號之間的轉換,,這一傳統(tǒng)模式極大地限制了整個光電系統(tǒng)的信號傳輸速度和帶寬,,也不可避免地增大了系統(tǒng)體積和復雜度,,從而限制了整個光電技術的集成與發(fā)展,。

為此,中國科學技術大學孫海定教授iGaN Lab課題組與武漢大學劉勝院士團隊合作,,在國際上首次提出了新型三電極光電PN結二極管結構,,通過在P型區(qū)域引入“第三電極”,構筑載流子調制新方法,,實現(xiàn)了第三端口外加電場對二極管光電特性的有效調控,。該三電極光電二極管將傳統(tǒng)的光電二極管與一個“金屬-氧化物-半導體(MOS)”結構進行巧妙而又緊湊的片上器件集成,從而利用外加電場對二極管發(fā)光或探測過程中的載流子輸運行為進行有效調控,。此外,,團隊還基于該新型光電二極管構建了光通信系統(tǒng)和可重構光電邏輯門系統(tǒng),為開發(fā)下一代光電集成芯片提供了一種全新的器件架構和系統(tǒng)解決方案,。相關研究成果以《A three-terminal light emitting and detecting diode》為題,,于2024年4月25日在線發(fā)表于國際電子器件知名期刊《自然?電子學》(Nature Electronics7, 279-287 (2024)),并被雜志主編Owain Vaughan推選為封面論文發(fā)布,。這是繼2021年孫海定教授iGaN課題組發(fā)表中國科大第一篇Nature Electronics 4, 645-652(2021))之后,,再次將基于氮化鎵(GaN)半導體的光電芯片相關研究成果發(fā)表在該期刊上。中國科大微電子學院博士生Muhammad Hunain Memon和余華斌為論文共同第一作者,。

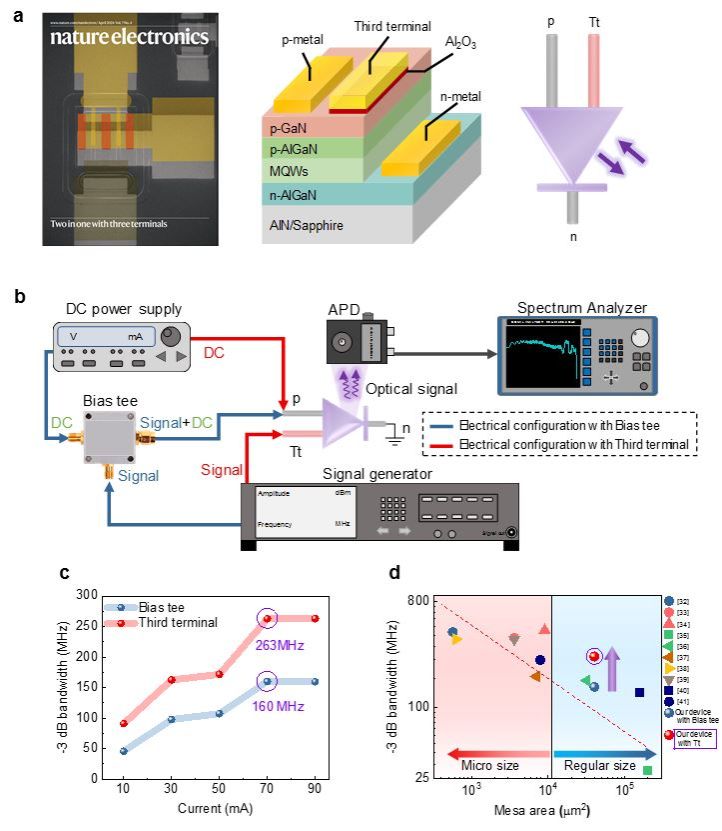

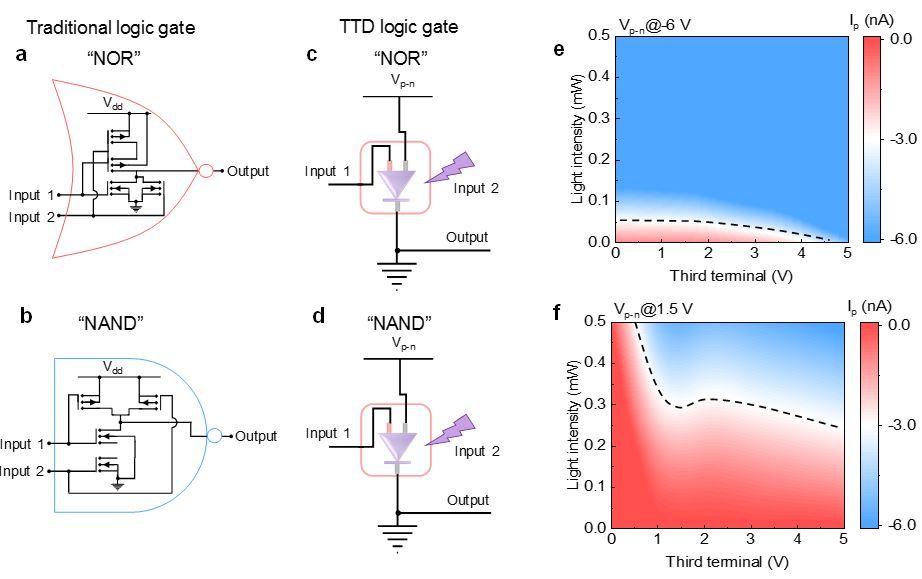

Nature Electronics的封面如下圖1(a)所示,,該器件通過單片集成方法,在GaN基紫外LED的P型導電層上制備了一個由金屬-氧化物絕緣體(Al2O3)-半導體(p型GaN)構成的MOS結構,,從而構筑了一個具有三個端口的發(fā)光二極管并配以新器件的符號,。該三端光電二極管展示出獨特的工作模式和狀態(tài):可以作為可調諧光發(fā)射器或多功能光電探測器。首先,,當三電極二極管作為光發(fā)射器工作時,,由于在第三端口上實現(xiàn)了集成“偏置器”功能,即輸出光功率可以受第三電極的偏置電壓調控,,因此,,當它被接入到光通信系統(tǒng)中時,,可以與連接了外部偏置器的常規(guī)LED實現(xiàn)相同的功能。圖1(b)展示了兩種不同的系統(tǒng)配置,,一種采用常規(guī)的雙端LED,,另一種采用三電極LED。通過比較了兩個系統(tǒng)的-3 dB帶寬,,與采用外部偏置器的系統(tǒng)相比,,三電極二極管具有更高頻帶帶寬(圖1(c)和1(d)),提升幅度達到60%,,并且在同尺寸器件中達國際最高水平(圖(1e)),。這種三端二極管的提出,減少了光通信系統(tǒng)中對外部偏置器電路的需求,,實現(xiàn)了更小體積,、更寬帶寬的光通信系統(tǒng)。其次,,當三電極二極管切換為光電二極管模式工作時,,受第三端口施加的電壓與入射光的同時控制,可以實現(xiàn)可重構的高速光電邏輯門,,例如“NAND”和“NOR”等,,而且在切換不同的邏輯門時無需對器件本身的結構進行任何改變,并形成完整的光控邏輯電路,。最終,,團隊展示了該器件在光通信和光邏輯運算中的巨大應用潛力。由于該器件結構和制作工藝十分簡單,,該新型場效應調控光電二極管架構的提出,,可被廣泛應用于其他由各種半導體材料(例如II-IV、III-V族化合物)制成的有源光電子集成芯片和器件平臺上,,有助于推動下一代高速和多功能光電集成芯片的發(fā)展,。

圖1(a)文章封面、三電極發(fā)光和探測二極管的結構示意圖和對應的新器件符號,;(b)三電極LED的帶寬測試裝置示意圖,,藍線代表帶有外部偏置器系統(tǒng)配置,紅線代表只使用三電極LED的系統(tǒng)配置;(c)不同電流條件下的-3 dB帶寬;(d)將三電極LED應用在光通信系統(tǒng)中的調制帶寬相較于其他報道的同類型LED性能對比圖,。

圖2(a)傳統(tǒng)的NOR邏輯門(b)傳統(tǒng)的NAND邏輯門,;(c)基于三電極二極管的NOR門在單個器件內實現(xiàn)相同功能;(d)基于三電極二極管的NAND門在單個器件內實現(xiàn)相同的功能,;(e)在-6 V偏置條件(p-n-電極)下,,光電流對輸入光強和三電極電壓的依賴性,對應“NOR”邏輯門條件,;(f)在1.5 V偏置條件(p-n-電極)下,,光電流對輸入光強和三電極電壓的依賴性,,對應“NAND”邏輯門條件。

此項研究工作得到了國家重點研發(fā)計劃項目,、國家自然科學基金項目,、中科大雙一流建設經(jīng)費、中央高?;究蒲谢鸬葘m椊?jīng)費的資助,,也得到了中國科大微電子學院、中國科學院無線光電通信重點實驗室,、集成電路科學與工程安徽省重點實驗室,、中國科大微納研究與制造中心和中國科大信息科學實驗中心的支持。特別感謝基金委國家重大科研儀器研制項目(部門推薦),,以及中國科學院“一帶一路”國際科學組織聯(lián)盟獎學金(ANSO獎學金)對本工作的大力支持,。中國科大孫海定教授、武漢大學劉勝院士為論文共同通訊作者,。中國科大微電子學院左成杰教授,、中國科學院無線光電通信重點實驗室龔晨教授,、復旦大學沈超研究員,、澳大利亞國立大學傅嵐教授和沙特阿卜杜拉國王科技大學Boon Ooi教授等參與了項目的聯(lián)合攻關。

NatureElectronics論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41928-024-01142-y

(中國科學技術大學微電子學院,、科研部)