大腦衰老過程中會(huì)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)上的退行性改變,,以及功能衰退,。大腦結(jié)構(gòu)的改變主要表現(xiàn)為大腦皮層體積的縮小,該變化主要影響運(yùn)動(dòng),、心理活動(dòng)等執(zhí)行功能,。被稱為大腦細(xì)胞的“能量工廠”線粒體,其主要以ATP的形式為神經(jīng)元提供能量,,維持神經(jīng)元的神經(jīng)遞質(zhì)合成,、軸突運(yùn)輸以及有氧代謝等過程的能量需求。然而,,線粒體在大腦衰老進(jìn)程中,,結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯的退行性改變,功能發(fā)生明顯的下降,。然而,,衰老過程中線粒體結(jié)構(gòu)和功能改變的調(diào)控機(jī)制仍不清楚。衰老是阿爾茨海默病最重要的風(fēng)險(xiǎn)因素,,認(rèn)知功能障礙和線粒體結(jié)構(gòu)功能異常也是阿爾茨海默病的重要病理特征,但是衰老如何導(dǎo)致阿爾茨海默病的發(fā)生發(fā)展并不清楚,。

近日,,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)劉強(qiáng)團(tuán)隊(duì)揭示了在衰老和阿爾茨海默病的大腦中會(huì)產(chǎn)生大量的谷氨酸t(yī)RNA片段,并在線粒體內(nèi)發(fā)生異常累積,,導(dǎo)致線粒體蛋白的翻譯發(fā)生損傷以及內(nèi)嵴結(jié)構(gòu)發(fā)生破壞,,最終損傷谷氨酸的合成過程,加速大腦衰老和阿爾茨海默病的病理進(jìn)程,。相關(guān)研究成果以題為“Aging-induced tRNAGlu-derived fragment impairs glutamate biosynthesis by targeting mitochondrial translation-dependent cristae organization”發(fā)表在在《Cell Metabolism》雜志上,。

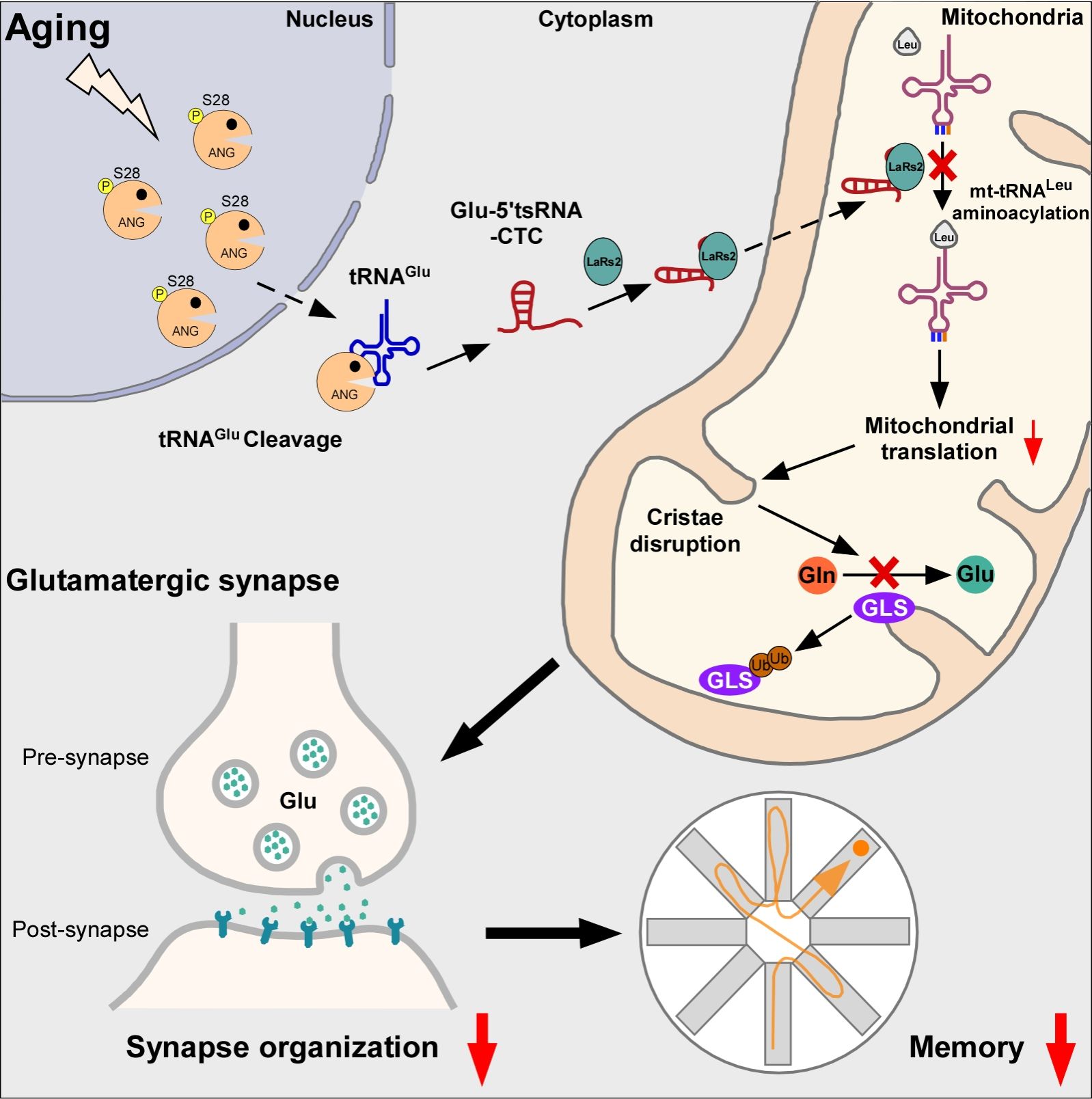

在這篇論文中,研究人員首先發(fā)現(xiàn)谷氨酸t(yī)RNA片段在大腦衰老進(jìn)程中,,其表達(dá)水平顯著上升,,并且這種增加具有物種保守性。除了衰老的大腦,,在阿爾茨海默癥病人的大腦中也同樣檢測到谷氨酸t(yī)RNA片段的增加,。進(jìn)一步的研究表明,谷氨酸t(yī)RNA片段的產(chǎn)生是依賴于angiogenin(ANG):ANG在衰老過程中從細(xì)胞核異常定位到細(xì)胞質(zhì),,并對谷氨酸t(yī)RNA進(jìn)行切割,。

研究人員利用分子雜交以及免疫熒光等技術(shù)發(fā)現(xiàn)谷氨酸t(yī)RNA片段主要在谷氨酸能神經(jīng)元中的線粒體內(nèi)發(fā)生異常積累,。通過RNA-pull down和蛋白質(zhì)譜的方法鑒定了谷氨酸t(yī)RNA片段的結(jié)合蛋白-線粒體亮氨酸氨酰化合成酶(LaRs2),。研究人員利用生化實(shí)驗(yàn)和透射電鏡技術(shù)發(fā)現(xiàn)谷氨酸t(yī)RNA片段和線粒體亮氨酸t(yī)RNA競爭性結(jié)合LaRs2,,破壞線粒體亮氨酸t(yī)RNA的氨酰化以及線粒體蛋白的翻譯過程,,進(jìn)一步損傷線粒體內(nèi)嵴結(jié)構(gòu)以及谷氨酰胺酶依賴的谷氨酸的合成過程,,進(jìn)而加速大腦衰老的進(jìn)程。

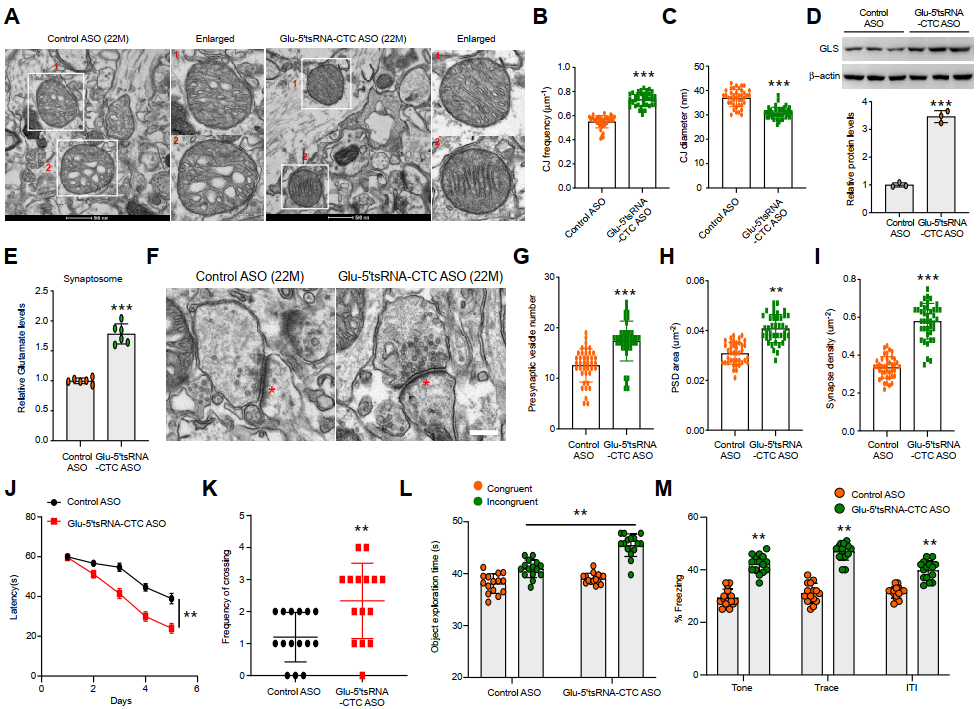

圖1. tRNA片段的功能調(diào)控

設(shè)計(jì)靶向該tRNA片段的反義寡核苷酸,,并注射到衰老小鼠的大腦內(nèi),,可以通過恢復(fù)谷氨酸能神經(jīng)元中線粒體的蛋白翻譯,內(nèi)嵴結(jié)構(gòu),,以及腦谷氨酸水平,,顯著減輕衰老小鼠學(xué)習(xí)記憶障礙。這些研究結(jié)果進(jìn)一步支持谷氨酸t(yī)RNA片段是加速大腦衰老的重要風(fēng)險(xiǎn)因子,,這也為減緩腦衰老相關(guān)的學(xué)習(xí)記憶功能障礙提供了新的治療靶點(diǎn),。

圖2. tRNA片段在腦衰老和阿爾茨海默病中調(diào)控機(jī)制示意圖

綜上,這項(xiàng)研究揭示了在腦衰老和阿爾茨海默病中異常積累的谷氨酸t(yī)RNA片段通過損傷線粒體的蛋白翻譯過程和內(nèi)嵴結(jié)構(gòu),,抑制谷氨酸的合成,,進(jìn)而加速大腦衰老和阿爾茨海默病的病理進(jìn)程。該項(xiàng)研究對理解大腦衰老與阿爾茨海默病的發(fā)病機(jī)制具有重要意義,,揭示了tRNA片段在大腦衰老中的全新作用,,并且提出了延緩認(rèn)知衰退的治療新思路。

中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)特任副研究員李定豐為論文的第一作者,,劉強(qiáng)教授為論文的通訊作者,。本研究也得到了中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)申勇教授,薛天教授,,汪銘教授的大力支持,,以及實(shí)驗(yàn)中心任繼樹和施榮華兩位老師的幫助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.cmet.2024.02.011

(生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部,、科研部)