中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)蔣彬教授課題組在分子與金屬表面碰撞的非絕熱動(dòng)力學(xué)模擬方面取得重要進(jìn)展,。研究成果以“包含振動(dòng)-電子耦合的分子在金屬表面的第一性原理非絕熱動(dòng)力學(xué)(First-principles Nonadiabatic Dynamics of Molecules at Metal Surfaces with Vibrationally Coupled Electron Transfer)”為題,于2024年7月19日發(fā)表在《物理評(píng)論快報(bào)》(Physical Review Letters)上(Phys. Rev. Lett., 2024, 133, 036203),。

由于金屬表面連續(xù)的電子能級(jí),,分子與金屬表面相互作用時(shí),,金屬表面的電子很容易被激發(fā),導(dǎo)致分子與金屬表面間的非絕熱能量轉(zhuǎn)移,。包括分子在金屬表面極短的振動(dòng)態(tài)壽命、化學(xué)電流,、氫原子從金屬表面散射后劇烈的能量損失,、以及振動(dòng)激發(fā)態(tài)的NO和CO分子從金屬表面散射后的振動(dòng)弛豫在內(nèi)的眾多實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象都證明非絕熱能量轉(zhuǎn)移廣泛存在于各種界面過程中,因此研究非絕熱能量轉(zhuǎn)移對(duì)于理解化學(xué)吸附,、電化學(xué),、等離激元催化等界面過程具有重要意義。然而,,分子與金屬表面相互作用的過程中,,分子振動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng),、平動(dòng)與表面聲子和電子會(huì)耦合在一起,,導(dǎo)致極為復(fù)雜的能量轉(zhuǎn)移過程,因此,,準(zhǔn)確描述涉及電子轉(zhuǎn)移的分子在金屬表面的非絕熱動(dòng)力學(xué)是理論界長(zhǎng)期面臨的挑戰(zhàn),。

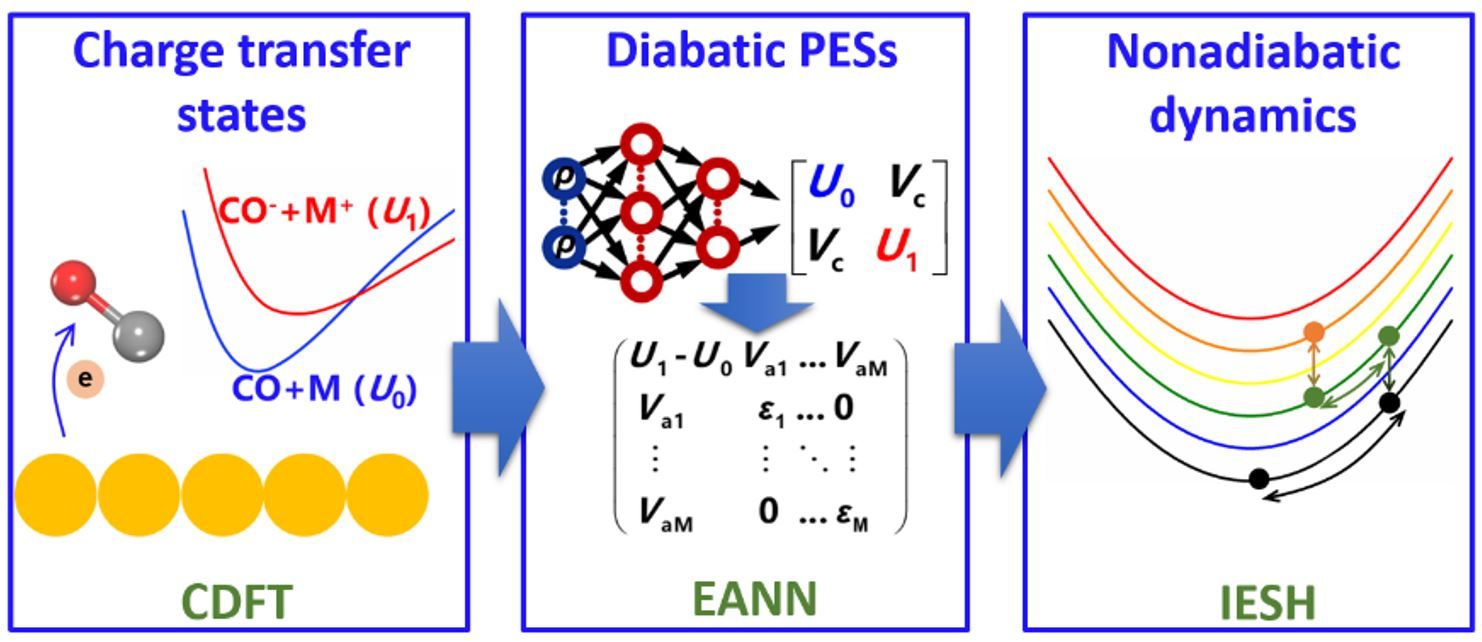

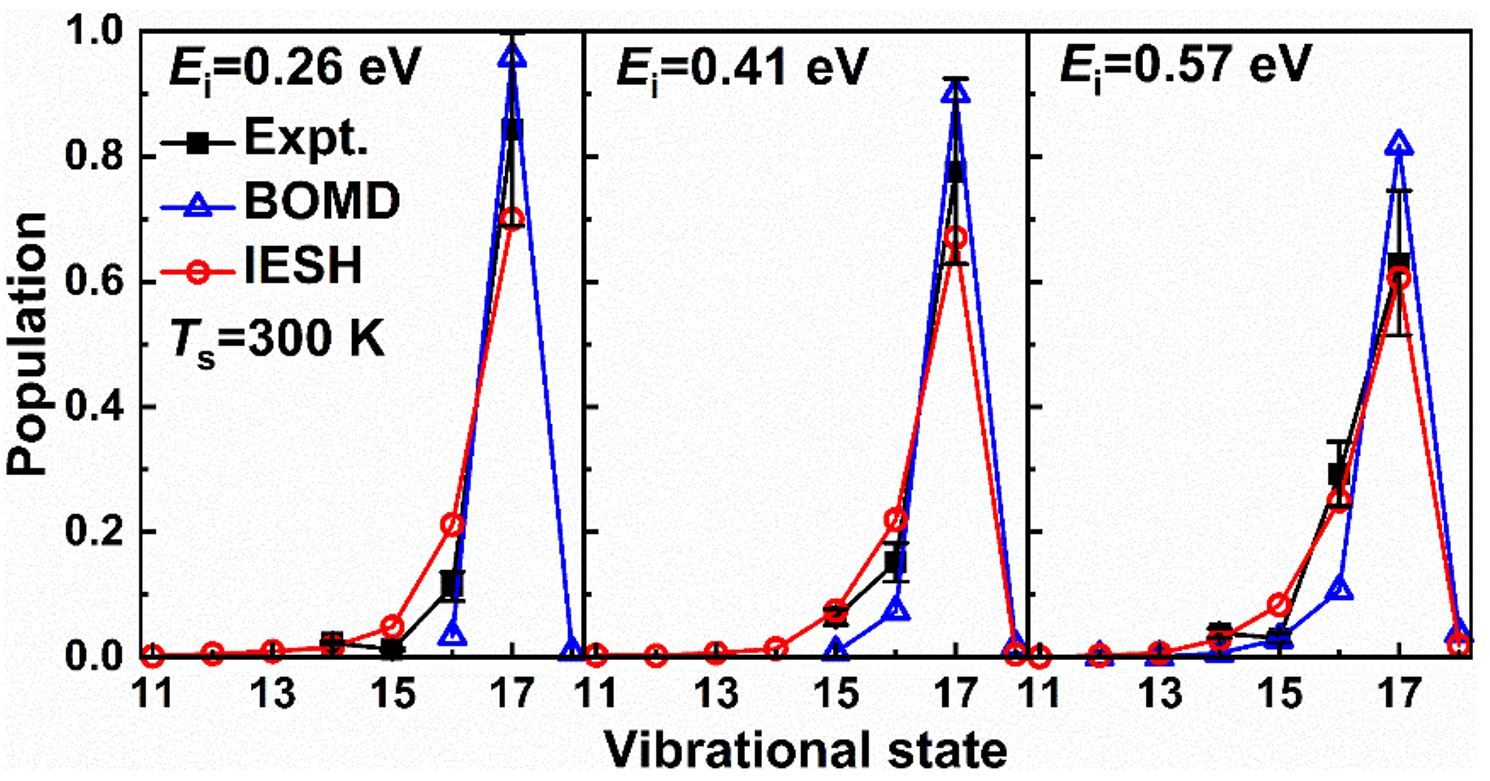

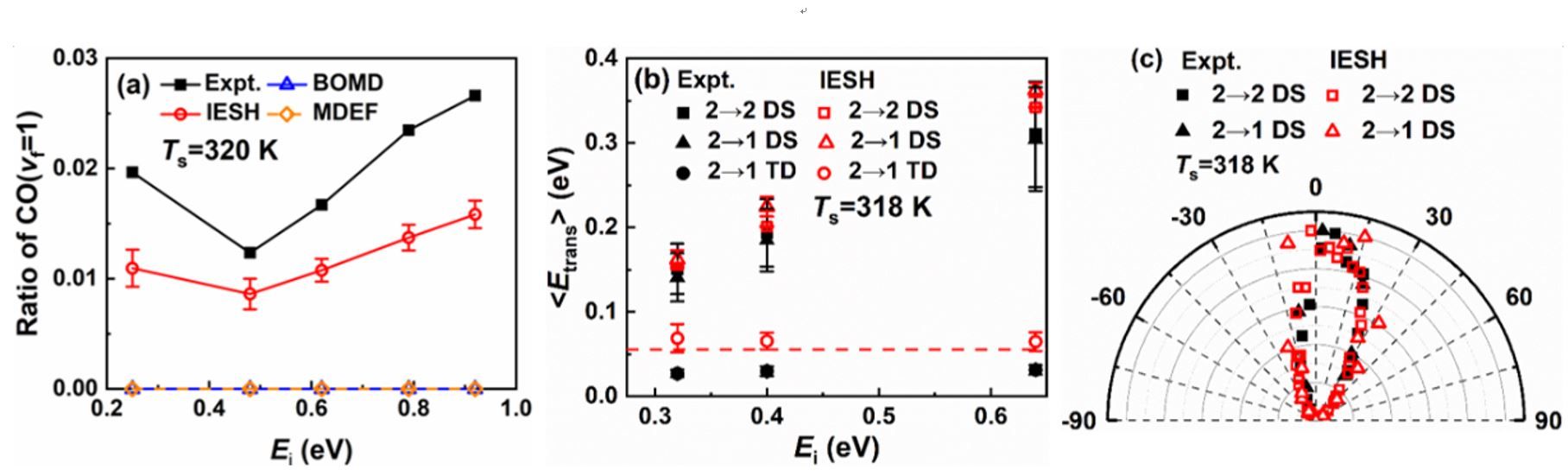

為了解決這一問題,研究團(tuán)隊(duì)提出了“約束密度泛函理論+嵌入原子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)+獨(dú)立電子面跳躍”的模擬策略,,并將該策略用于CO分子從Au(111)表面散射過程中的能量轉(zhuǎn)移動(dòng)力學(xué)模擬,。如圖1所示,研究人員首先用約束密度泛函理論計(jì)算了眾多構(gòu)型的CO分子在金屬表面的電子轉(zhuǎn)移透熱態(tài),,并用嵌入原子神經(jīng)方法擬合相應(yīng)的全維勢(shì)能面,,最后用獨(dú)立電子面跳躍方法模擬分子散射過程中的能量轉(zhuǎn)移過程。研究結(jié)果顯示,,獨(dú)立電子面跳躍模擬得到的高振動(dòng)態(tài)CO(vi=17)分子散射后的振動(dòng)末態(tài)分布與實(shí)驗(yàn)很接近(圖2),,低振動(dòng)態(tài)CO(vi=2)散射后的振動(dòng)弛豫概率、平均平動(dòng)能以及散射角分布也都被理論模擬比較好地重現(xiàn)了(圖3),。特別值得一提的是,,模擬結(jié)果還揭示了不同初始振動(dòng)態(tài)下不同的能量傳遞通道:在高初始振動(dòng)態(tài)下,分子振動(dòng)能主要傳遞到表面電子和分子平動(dòng),,而在低初始振動(dòng)態(tài)下,,分子振動(dòng)能則只傳向表面電子。這一系列的發(fā)現(xiàn)對(duì)于理解分子-表面體系的能量傳遞過程有著重要的意義,。此外,,這套模擬策略有望用于研究一些復(fù)雜過程的能量轉(zhuǎn)移動(dòng)力學(xué),比如光/電化學(xué)和等離激元催化過程,。

圖1 分子在金屬表面非絕熱動(dòng)力學(xué)模擬的工作流程示意圖

圖2 CO(vi=17)分子從Au(111)表面散射后的振動(dòng)末態(tài)分布

圖3 CO(vi=2)分子從Au(111)表面散射后的一些動(dòng)力學(xué)性質(zhì)

中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)化學(xué)物理系博士生孟剛為該論文的第一作者,,University of Warwick的Reinhard J. Maurer教授與中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)的蔣彬教授為共同通訊作者,,西湖大學(xué)的竇文杰教授合作參與了研究。該工作得到了中國科學(xué)院戰(zhàn)略先導(dǎo)科技專項(xiàng),、量子科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目,、中國科學(xué)院穩(wěn)定支持基礎(chǔ)研究領(lǐng)域青年團(tuán)隊(duì)、基金委創(chuàng)新群體,、重點(diǎn)項(xiàng)目等基金的資助,。計(jì)算模擬工作在中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)超級(jí)計(jì)算中心、合肥先進(jìn)超算中心等完成,。

論文鏈接:https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.133.036203

(化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院,、精準(zhǔn)智能化學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、科研部)